日記

Fro Fro Fro de Jua

カポエイラ百科事典vol.19

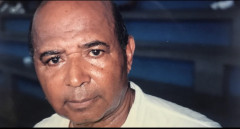

Mestre Leopoldina

カポエイラの歴史には、

技やスタイルだけでは説明できない人物がいます。

今回紹介する、メストレ・レポルジーナも、その一人です。

⸻

カーニバルの土曜日に生まれた少年

メストレ・レポルジーナ

(本名:デメルヴァル・ロペス・デ・ラセルダ)は、

1933年、リオ・デ・ジャネイロで

カーニバルの土曜日に生まれました。

母親に育てられ、その後は叔母や近所の女性たちに世話をされながら成長します。

まだ幼い頃、彼は家を飛び出し、

リオ中心部と郊外を結ぶ中央ブラジル鉄道(セントラル線)周辺で、

列車に乗る子どもたちに飴玉を売って生活するようになります。

この頃の路上生活が、

彼の処世術や立ち振る舞いの基礎を形づくっていきました。

⸻

SAM(未成年者保護施設)での日々

十代の頃、極度の貧困の中で、

レポルジーナは自らの意思で

SAM(未成年者保護施設)に入ります。

恐れられていた施設でしたが、

彼自身はこの時期を否定的には語っていません。

水泳を学び、

施設のある島の周囲を日常的に泳ぎ回ることで、

彼は高い身体能力を身につけました。

路上で生きてきた経験は、

施設の中でも彼を自然と人の中心へと導き、

状況を読む力をさらに磨いていきます。

⸻

路上のカポエイラとの出会い

施設を出た後、

新聞売りとして生計を立て、やがて仲間をまとめる立場になります。

この頃、彼は

キンジーニョ(ジョアキン・フェリックス)と出会います。

キンジーニョは、

ビリンバウを使わないリオの裏社会のカポエイラ

「チリリカ」を操る人物でした。

この出会いが、

レポルジーナとカポエイラを結びつける最初のきっかけとなります。

⸻

バイーアのカポエイラとの接続

キンジーニョが獄中で殺害された後、

身の危険を感じたレポルジーナは一時姿を消します。

再び街に戻った彼が出会ったのが、

バイーア州イタブナから来た

アルトゥール・エミディオでした。

1954年頃、

レポルジーナは彼の弟子となり、

ビリンバウに合わせて行う

バイーアのカポエイラを学びます。

リオの路上で培った感覚と、

バイーアの形式が、

彼の身体の中で結びついていきました。

⸻

港、そしてサンバ・マンゲイラへ

港湾で働き、

港湾労働者組織に所属した後、

事故による早期退職を経て、

レポルジーナはより自由な生き方を選びます。

1961年、28歳のとき、

彼はサンバ学校マンゲイラのカーニバルに初参加します。

マンゲイラは、

カポエイラをパレードに取り入れた最初のサンバ学校でした。

レポルジーナは60人ものカポエイリスタを組織し、

カポエイラを祝祭の場へと導いていきます。

この関係は、1970年代半ばまで続きました。

⸻

メストレ・レポルジーナが残したもの

レポルジーナは、

多くを語る人物ではありませんでした。

しかし、

路上、施設、港、祝祭という場を生き抜いた彼の姿そのものが、

カポエイラのもう一つの歴史を今に伝えています。

Dende

Dendê o dendê

Dendê o dendê

Dendê é de angola

Angola é de dendê

Dendê o dendê

Dendê o dendê

Dendê é de angola

Angola é de dendê

Mestre pastinha

Foi embora

https://youtu.be/hDSgDAwQrxc?si=q30ad-iUalGn2szD

Tava na beira da praia Vendo o que a maré fazia,

Tava na beira da praia Vendo o que a maré fazia,

Quando eu ia ela voltava

E quando eu voltava ela ia.

Olha o nego, olha o nego

Olha o negoOlha o negoOlha o nego meu sinhôOlha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)Olha lá o nego (nego sinhá)