日記

カポエイラ百科事典vol.19

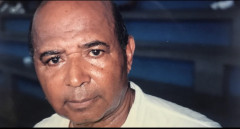

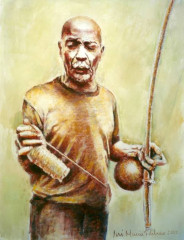

Mestre Leopoldina

カポエイラの歴史には、

技やスタイルだけでは説明できない人物がいます。

今回紹介する、メストレ・レポルジーナも、その一人です。

⸻

カーニバルの土曜日に生まれた少年

メストレ・レポルジーナ

(本名:デメルヴァル・ロペス・デ・ラセルダ)は、

1933年、リオ・デ・ジャネイロで

カーニバルの土曜日に生まれました。

母親に育てられ、その後は叔母や近所の女性たちに世話をされながら成長します。

まだ幼い頃、彼は家を飛び出し、

リオ中心部と郊外を結ぶ中央ブラジル鉄道(セントラル線)周辺で、

列車に乗る子どもたちに飴玉を売って生活するようになります。

この頃の路上生活が、

彼の処世術や立ち振る舞いの基礎を形づくっていきました。

⸻

SAM(未成年者保護施設)での日々

十代の頃、極度の貧困の中で、

レポルジーナは自らの意思で

SAM(未成年者保護施設)に入ります。

恐れられていた施設でしたが、

彼自身はこの時期を否定的には語っていません。

水泳を学び、

施設のある島の周囲を日常的に泳ぎ回ることで、

彼は高い身体能力を身につけました。

路上で生きてきた経験は、

施設の中でも彼を自然と人の中心へと導き、

状況を読む力をさらに磨いていきます。

⸻

路上のカポエイラとの出会い

施設を出た後、

新聞売りとして生計を立て、やがて仲間をまとめる立場になります。

この頃、彼は

キンジーニョ(ジョアキン・フェリックス)と出会います。

キンジーニョは、

ビリンバウを使わないリオの裏社会のカポエイラ

「チリリカ」を操る人物でした。

この出会いが、

レポルジーナとカポエイラを結びつける最初のきっかけとなります。

⸻

バイーアのカポエイラとの接続

キンジーニョが獄中で殺害された後、

身の危険を感じたレポルジーナは一時姿を消します。

再び街に戻った彼が出会ったのが、

バイーア州イタブナから来た

アルトゥール・エミディオでした。

1954年頃、

レポルジーナは彼の弟子となり、

ビリンバウに合わせて行う

バイーアのカポエイラを学びます。

リオの路上で培った感覚と、

バイーアの形式が、

彼の身体の中で結びついていきました。

⸻

港、そしてサンバ・マンゲイラへ

港湾で働き、

港湾労働者組織に所属した後、

事故による早期退職を経て、

レポルジーナはより自由な生き方を選びます。

1961年、28歳のとき、

彼はサンバ学校マンゲイラのカーニバルに初参加します。

マンゲイラは、

カポエイラをパレードに取り入れた最初のサンバ学校でした。

レポルジーナは60人ものカポエイリスタを組織し、

カポエイラを祝祭の場へと導いていきます。

この関係は、1970年代半ばまで続きました。

⸻

メストレ・レポルジーナが残したもの

レポルジーナは、

多くを語る人物ではありませんでした。

しかし、

路上、施設、港、祝祭という場を生き抜いた彼の姿そのものが、

カポエイラのもう一つの歴史を今に伝えています。

カポエイラ百科事典vol.18

♪ Caboclo não vai na serra,

seu gado berrou na malhada…♪

(カボクロは山に行かない、彼の家畜が鳴いているから)

今月練習しているこの歌。

穏やかで美しいメロディの中に、どこか哀愁のこもったメッセージを感じます。

歌の中で「カボクロ(caboclo)」は、自由を求めながらも地主の土地に縛られた人として描かれています。

「山に行かない」という一節は、自然や自由を象徴する“山”へ行けなくなった、

つまり自分のルーツ(森・土地・自由)から引き離された存在を暗示しています。

🌳森とともに生きた民

カボクロとは、もともとブラジルの先住民とポルトガル人の間に生まれた混血の人々を指します。

彼らはアマゾンや内陸部の森の近くで暮らし、漁や農業、薬草の知恵を受け継ぎながら、自然とともに生きてきました。

その姿は、近代化の進むブラジル社会の中で「素朴さ」「誠実さ」「自然との調和」の象徴として語られました。

🧬 民族分類としてのカボクロ

ブラジル社会には、混血を示す多様な呼称があります。

カボクロはその中でも特に「自然と結びついたブラジル人」を象徴する存在です。

|

呼称 |

混血構成 |

意味合い |

|

Mulato(ムラート) |

白人 × 黒人 |

アフリカ系とヨーロッパ系の混血 |

|

Cafuzo(カフゾ) |

黒人 × 先住民 |

よりアフリカ的特徴を持つ混血 |

|

Caboclo(カボクロ) |

白人 × 先住民 |

森の民・土地に生きる人々 |

|

Mestiço(メスチーソ) |

混血全般の総称 |

あらゆる血統の混 |

この分類は単なる人種区分ではなく、ブラジル文化の重なり合いの象徴でもあります。

とりわけカボクロは、ヨーロッパの理性と、先住民の自然性が合流した存在。

「自然と文明のあいだで生きるブラジル人」の原型とも言えます。

カポエイラの歌の中で「カボクロ」が登場するとき、それは単に過去の人物ではなく、自然や故郷、ルーツに対するリスペクトとして響いています。

カポエイラ百科事典vol.17

【カポエイラのための下半身ストレッチ】

ホーダでの安定したジンガ、キックの軌道、軽快なフットワーク。それを支えているのは、しなやかに動ける下半身です!

今回は、カポエイラに役立つ下半身のストレッチを紹介します。どれも道具いらずで、5〜10分でできるものなので、練習前後に取り入れてみてください!

⸻

1. 【股関節ほぐし】

• 両足を広めに開いてしゃがみ、手は胸の前で合掌

• ひじで両膝を外に押しながら、股関節を開いて深呼吸

• 30秒〜1分、無理せず続けましょう

→ キシャーダやアウー後の動きが軽くなります!

⸻

2. 【ハムストリングを伸ばす】

• 片足を前に出し、膝を伸ばしてつま先を上げる

• 腰から前に倒していき、太もも裏をじんわり伸ばす

• 左右30秒ずつ

→ 蹴りの伸びが変わる!

⸻

3.【お尻の柔軟性を高める】

• 仰向けになり、膝をかかえて胸に引き寄せ、お尻をじんわり伸ばす

• 左右30秒〜1分ずつ

→ 軸足の安定感アップ!

⸻

体がほぐれると、動きの「余裕」も生まれます。

どれか一つでも、日課にしてみてください^_^

次回はQuexadaの歴史について、、

カポエイラ百科事典vol.16

パンデイロとは

パンデイロは、ブラジルのタンバリン型の打楽器で、片面の膜と複数のジングルがついています。手のひらと指で叩いてリズムを刻みます。

今回は、カポエイラ音楽を軽快に彩る楽器、パンデイロについてみていきましょう。

⸻

■ 起源と伝来

パンデイロのルーツは、中東や北アフリカにあり、そこからヨーロッパ(特にポルトガル)を経て、植民地時代にブラジルへ伝わりました。

当時のパンデイロは宗教儀式やダンス、行列など、様々な場面で使われていました。

⸻

■ カポエイラでの使用

1. 19世紀後半のカポエイラ

パンデイロはアタバキやビリンバウとともに、古くからホーダで演奏されてきました。

特に、ビリンバウのリズムを補強し、グルーヴを作る役割があります。

2. ビンバの改革(カポエイラ・ヘジョナウ)

1930年代、メストレ・ビンバがカポエイラ・ヘジォナウを体系化した際、音楽にも改革を加えました。

ビンバは、1本のビリンバウ(gunga)と2つのパンデイロを基本に据えた演奏スタイルを導入。

これは、よりアグレッシブで戦いに適したリズム構成を生み出すためのものでした。

⸻

■ 他のジャンルとの関わり

パンデイロはサンバ、フォホー、ショーロなど、ブラジル音楽全般でも非常に重要な楽器です。

カポエイラでは、その汎用性と携帯性から、ストリートや海外のイベントでもよく使われるようになりました。

⸻

■ 現代の役割

現在のカポエイラでは、パンデイロの存在はほぼ必須といえます。

リズムにグルーヴや表現力を加え、歌との掛け合いも豊かになります。

パンデイロを叩きながら歌をリードする歌い手も多いですね。

⸻

■ まとめ:パンデイロの魅力

カポエイラのパンデイロは、ただリズムを刻むだけでなく、雰囲気や流れを生み出す楽器でもあります。

パンデイロの打ち方ひとつで、ホーダの空気が変わる――そんな奥深さが、この楽器にはあると思います。

カポエイラ百科事典vol.15

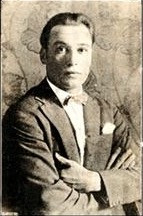

【メストレ紹介②:メストレ・パスチーニャ】

今回はカポエイラの歴史を語る上で欠かせない人物、メストレ・パスチーニャ(Mestre Pastinha)を紹介します。

カポエイラ・アンゴーラ(Capoeira Angola)の象徴的な存在であり、メストレ・ビンバと並んで現代カポエイラの礎を築いた人物です。

⸻

1.本名とあだ名の由来

• 本名:Vicente Ferreira Pastinha(ヴィセンチ・フェレイラ・パスチーニャ)

• 生年月日:1889年4月5日(バイーア州サルヴァドール)

• 「Pastinha(パスチーニャ)」というあだ名は、子どもの頃に絵の具を使って絵を描くのが好きで、「小さな絵の具(pastinha)」と呼ばれたことが由来とも言われています。

⸻

2.カポエイラとの出会い

幼いころ、同じ町に住むアンゴラ人の「ベネディート」にいじめられていたパスチーニャ少年は、近所の年配のカポエリスタから技術を教わり、やがてベネディートを打ち負かしたと言われています。これがカポエイラとの出会いでした。

⸻

3.指導者としての姿勢

パスチーニャは、カポエイラを哲学的・精神的な鍛錬の場と捉えていました。彼はこう言っています:

「カポエイラはアグレッシブな格闘技ではない。カポエイラは知恵であり、自由であり、表現だ。」

このように、彼の教えは暴力を否定し、遊び心・リズム・相手との対話を大切にするものでした。

⸻

4.アカデミー設立と文化的功績

1941年、サルヴァドールの「ペローリーニョ」に自身のカポエイラ・アンゴーラのアカデミーを開設。

ビンバの「ヘジォナウ」に対して、パスチーニャは伝統を守る「アンゴーラ」として活動を広げ、数多くの弟子たちを育てました。

また、ブラジル国外の文化イベントなどにも出場し、カポエイラが単なる格闘技ではなく、文化・芸術であることを世界に示した人物でもあります。

⸻

5.晩年とその後の影響

晩年は不遇で、視力を失い、住む場所も失ってしまいますが、それでも彼の精神は多くの弟子に受け継がれました。彼の門下からは、メストレ・ジョアォン・グランジ、ジョアォン・ペケーノ、モライスなど、後の名メストレたちが輩出されました。

⸻

6.メストレ・パスチーニャの名言

“Capoeira é tudo que a boca come.”

「カポエイラとは、口に入るすべてのものだ」

(=カポエイラは生きることそのもの、すべてとつながっている)

⸻

メストレ・パスチーニャの存在なくして、今のカポエイラ・アンゴーラは語れません。彼の残した哲学と姿勢は、今も世界中のホーダで息づいています。